Blog

欧州の名窯の一つにヘレンドと呼ばれるものがあります。その歴史は1826年にナポレオン戦争が終結をむかえて、世の中に平和が戻ったころにさかのぼります。ヘレンドは村の名前であり、ハンガリーの首都であるブダペストから120キロほど離れた場所にあります。この村に小さな窯が開かれたのが始まりです。当時のハンガリーにはウィーン窯と呼ばれるものがすでに存在していましたが、その中でもハンガリー産業博覧会...

もっと見る

陶器婚式プレゼントで喜ばれる物はペアギフト 結婚9周年目をお祝いするのが陶器婚式です。結婚してから25年が経過すると銀婚式、そしてその倍でもある50年目を迎えたときには金婚式、これらは結婚してからの節目となるものをお祝いするもので、両親や知人などが銀婚式や金婚式を迎えた際に贈り物を贈呈したいと考える人も多いのではないでしょうか。仮に、30歳で結婚して金婚式を迎えた場合、そのご夫婦は8...

もっと見る

古希祝で喜ばれるプレゼントは紫の贈り物 日頃の感謝の気持ちを込めて古希祝いを盛大に行うためには、質が高くて貰って嬉しいと感じられるようなプレゼントを渡すことが大切です。今回は古希祝のプレゼントによくお選びいただく作品を紹介いたします。特に真右エ門窯の作品は日本最大の美術展である日展で最高賞に輝くなど、見た目の美しさや使用感が抜群に良くて大好評となっています。また、名匠真右エ門による...

もっと見る

磁器婚式とは 磁器婚式とは結婚20周年のお祝いのことです。磁器を思わせる絆の固さを持つ夫婦がその名の由来です。結婚20周年というだけでも特別ですから、大切な人に喜ばれるプレゼントを贈る風習がございます。磁器婚式のプレゼントは様々ですが、贈り方は基本的に結婚記念日のプレゼントと同様です。 蝶結びの熨斗をつけて表書きをした形で贈ることになります。 熨斗の種類は紅白の蝶結びの水引...

もっと見る

加賀百万石の伝統を伝える九谷焼は、石川県南部を中心に生産が行われています。 九谷焼は色絵磁器で、大きく分けて古九谷と再興九谷があります。 古九谷は、1655年に現在の加賀市山中温泉九谷町で始まっています。 加賀藩では江戸や京都から蒔絵などの名工や狩野派の画工を多数小平氏、西洋や中国からも文物を収集するなど熱心に文化を発展させます。 豪華絢爛な絵柄が特徴の古九谷ですが廃絶の道を辿り、加賀藩直...

もっと見る

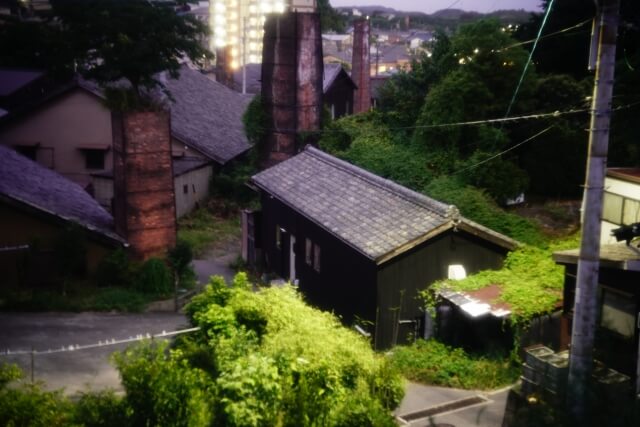

タモリさんが有田焼で有名な有田町へ ブラタモリの有田焼特集ってどんな番組だったの?

以前ブラタモリで有田焼の特集が行われました。なぜ世界の有田焼になったのかと題して製作され、日本磁器発祥の地である有田の秘密にタモリさんが迫るというストーリーです。世界の有田焼として知られるようになる理由について、タモリさんが柿右衛門窯や香蘭社碍子工場など、町内にあるいろいろな場所をぶらぶらするという番組でした。 有田焼とブラタモリ 有田の焼き物が非常に発展していき現在も続いてい...

もっと見る

坂本窯は、佐賀県西松群有田町の中にある窯元の一つ、有田焼の瑠璃の器などを制作している工房です。この坂本窯の最大の特徴は瑠璃釉を使っている点で、この瑠璃釉は本焼き用の透明の釉に呉須を入れて作り出す瑠璃色をしている釉薬を意味するものです。 磁器と瑠璃釉 一般的に陶器に使われることはないのですが、磁器に使われることが多く藍色の瑠璃釉に赤や金などの色を使った上絵付けをする作品が多くあり...

もっと見る

備前焼は、岡山県備前市で焼かれる焼き物です。歴史は古く古墳時代に朝鮮から伝わった「須恵器」が発展したものといわれています。須恵器はかたくて割れにくいので平安時代の末期ごろから日用品としてよく使われるようになったのです。その須恵器が鎌倉中期には備前焼といわれるようになり、鎌倉時代の後期には茶褐色の陶器が焼かれるようになりました。室町時代からは日用品よりも茶道で使われる器として人気が高まり、桃...

もっと見る

鎌倉時代など中世のころから焼き物文化がはじまり、日本各地でたくさんの窯ができ陶磁器を焼いてきました。しかし時代と共に滅びていった窯もたくさんあります。そこで小山富士夫氏が、その当時から現在にかけてずっと続いている窯を調べたところ、瀬戸と常滑、備前と丹波、信楽と越前の6か所の窯であることがわかり、これら六か所の窯を六古窯と名付けたのです。 瀬戸焼 瀬戸焼の窯は愛知県瀬戸市にあり、...

もっと見る